中世末、修験道は天台宗系の本山派と真言宗系の当山派の二派による支配が進みました。江戸時代に入ると、江戸幕府は国々を横断して修行する修験道を危険視して統制を強めることとなります。彦山は本山派の総本山・聖護院の系統であるものの、独自の発展をしてきていたことから、宝満山修験道を含めての本末論争を引き起こすこととなります。

慶長7年(1601)本山派と当山派の確執がピークを迎え、江戸幕府は慶長18年(1613)「修験道法度(山伏法度)」を発布。圧倒的な本山派による修験道山伏の支配力を嫌い、本山派と当山派とは別派として認定し、互いに牽制させる意図がありました。元和4年(1618)には、当山派・本山派以外の山伏は偽山伏として諸国勧進を禁止し、本山派と当山派の必ずどちらかの派に属するものとされます。しかし、本山派の聖護院と関係があるものの、独自の歴史を持っていた彦山は聖護院の配下になることに抵抗します。

- 本山派:天台宗系で修行の拠点は熊野三山。本寺は聖護院。

- 当山派:真言宗系で修行の拠点は大峰山。本寺は三宝院(醍醐寺)。

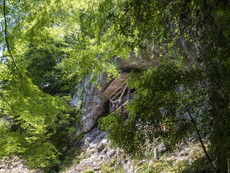

この流れの中、慶長7年(1601)9月15日小倉藩主(前豊前国主)の細川忠興は日野輝資の次男・玄賀を養子として細川忠有と改名し、彦山世襲座主舜有の孫である遺児・昌千代姫と婚約を結ばせます。その結果、細川忠有(玄賀)が彦山座主を相続。10月に細川忠興が彦山座主の細川忠有(玄賀)に知行し、12月23日には福岡藩初代藩主・黒田長政が上座郡黒川村の300石を寄進しました。その動乱の中、『来歴略記』によれば、慶長11年(1606)小石原松尾城主の中間統胤により岩屋権現社の本殿が再建されています。

元和9年(1623)9月に黒田長政の死去から第2代福岡藩藩主・黒田忠之になると黒川村の300石は彦山へ再寄進されることなく没収されます。岩屋神社には、黒田忠之が宝珠山岩屋社の茅薦に包まれた宝珠石を見んと薦を剥ぐと白蛇が襲い掛かり、命からがら逃げ帰るとの伝承が残されていることからも彦山、そして宝珠山岩屋社と福岡藩との関係性は悪化していたと考えられています。

『来歴略記』によれば、寛永20年(1643)2000石で宝珠山村に入った筑紫四郎右衛門興門が岩屋権現社本殿を再建し、末社7社も再興。祭祀の田畑御供料として田数八畝畠高六石を寄進されます。毎年、御供料として一石三斗二升も寄進されることとなり本格的に復興が進みました。この後、筑紫氏は代々、岩屋社に木造鳥居を寄進することとなります。

承応3年(1654)福岡藩藩主が第3代・黒田光之に代わると、明暦年間(1655-58)福岡藩は、藩内の修験道を取り仕切る「惣職」に博多の真言宗当山派・明厳院を指名。明厳院を通して山伏を支配するよう舵を切ります。それに対し宝満山はその配下になることに反発し、彦山に協力を求めます。この時の宝満山の使者であった財行坊・山中坊は「宝満山は彦山の末山紛れ無き」との証文を受けたことで、逆に宝満山は彦山の末山であると主張されることになりました。

これを機に、彦山と宝満山、そして本山派の本寺である聖護院との本末論争が勃発します。

宝満山の長(法頭)であった平石坊弘有は彦山の末山になることに反発。万治元年(1658)2月18日、平石坊弘有は福岡藩に対し、真言宗系は当山派明厳院への支配下に、天台宗系は彦山の末山・末寺も含め宝満山の傘下に置くよう主張。それにより宝満山は親彦山派と、聖護院の配下とする反彦山派(親聖護院派)に分裂します。そして宝満山内部での対立は、宝満山を巡る彦山と聖護院の対立、本末論争へと発展することとなりました。そして寛文5年(1665)に「古来宝満山は金剛界、彦山は胎蔵界、役行者以来双び立ちたる峯と承り候」と主張して聖護院の末山となります。

この宝満山の動きに彦山は激怒し、宝満山山伏が秋峰の入峰修行で宝珠山岩屋社から彦山に入るのを許さず、彦山での修行は中止になります。

その後、平石坊弘有は数度の上洛の後、延宝4年(1676)聖護院門主に拝謁を果たします。天和2年(1682)彦山座主相有が夏峰修行で宝満山に入るも平石坊弘有は面会を拒否。貞享2年(1685)平石坊弘有が聖護院門主の招きで大峰山入峰にお伴。この動きの中で聖護院は、彦山も聖護院の末山で、宝満山の支配権は聖護院側にあると主張するに及び、「彦山・宝満山」の本末論争は「彦山・聖護院」にまで発展することになりました。

この本末論争の対立の中で両陣営の先端となっていたのが宝珠山岩屋社でした。また、自国領内の修験道の各山・寺を統制下に置きたいと考えていた福岡藩としては、何としてでも彦山末から宝満山末に鞍替えさせる必要があったと考えられています。

平石坊弘有が大峰山入峰にお伴した貞享2年(1685)の「彦山末山付」には「宝珠山岩屋坊」と記されており、この時までは岩屋社は彦山の末山となっていたことが確認されています。しかし、岩屋社は筑前領内の重要な拠点で、福岡藩としても彦山から宝満山へ鞍替えさせたい地でした。一方、岩屋社は寛永20年(1643)の再建から40年経っており、境内整備が求められている時期でもありました。

彦山が福岡藩の寺社奉行に宝満山は彦山の末山と訴え出た貞享3年(1686)の2月に岩屋社の境内社で、聖護院の熊野修験の流れを汲む熊野十二所権現社が再建されます。貞享3年(1686)岩屋社本殿までの石階段を造営。貞享4年(1687)村民により住吉大明神社が建立されました。

貞享3年(1686)彦山が福岡藩の寺社奉行に対し、宝満山は彦山の末山であると訴え出ます。貞享5年(1688)福岡藩は彦山も宝満山も聖護院の末山と沙汰を下し、彦山と宝満山の本末の判断を下しませんでした。しかし、騒動の原因となった宝満山側の関係者を処分します。宝満山は彦山の末山との証文を入れさせた財行坊・山中坊を追放。宝満山衆頭の平石坊弘有を離山させ禁固とし、元禄2年(1692)2月に彦山と宝満山とは一応の和解を見ます。

その当時、宝珠山岩屋社では、元禄2年(1692)3月1日に鳥井口の一の鳥居が建立。額束は現在残っていないものの、貝原益軒の妻・貝原東軒の書とされています。元禄2年(1692)9月20日には本殿右手の祠の薬師堂が建立されました。

しかし、元禄6年(1693)宝満山新座主の兼雅が聖護院の入峰のお伴をして、宝満山は完全に聖護院の末山となります。彦山はそれに対し反発を強め、とうとう聖護院との対立が直接的に顕現します。

ついに彦山は、元禄8年(1695)11月に彦山は「宝満山は彦山の末山であり、彦山は聖護院の末山ではない」と幕府の寺社奉行に訴え出ました。

幕府は彦山の提訴を受け、元禄9年(1696)3月、幕府による裁定が出されます。内容は、幕府は彦山は、一度もどこかの末山になったことはないので別格本山と認める。そして宝満山は聖護院の末山とする。これによって彦山と宝満山、及び聖護院との和解が成立しました。

この本末論争の後、宝珠山岩屋社は、宝満山の末山となります。貞享2年(1685)彦山の文書に「彦山末山付」に「宝珠山岩屋坊」との名が記されているのが彦山の末山としての最後です。宝満山の末山としての記載は享保3年(1718)の宝満山秋峰修行に岩屋坊が参加したことが記されているのが初見ですが、貞享2年(1685)から本末論争が決着した元禄9年(1696)までの間に彦山から宝満山末へと鞍替えしたと考えられています。

本末論争の決着の後、宝珠山岩屋社では、本殿を始めとする建立が行われます。本末論争が決着した元禄9年(1696)の翌々年の元禄11年(1698)9月、福岡藩4代藩主・黒田綱政が宝珠山岩屋権現社本殿を建立。この建立は、藩の財政難の中の建立であり、黒田家から御普請料として白銀20枚、材木の寄進があり、社地として13,000坪を寄進されました。

![御賽銭堂[遙拝所]](img/s/05.jpg)